For English readers: I’ve translated this article into English! You can read it here:

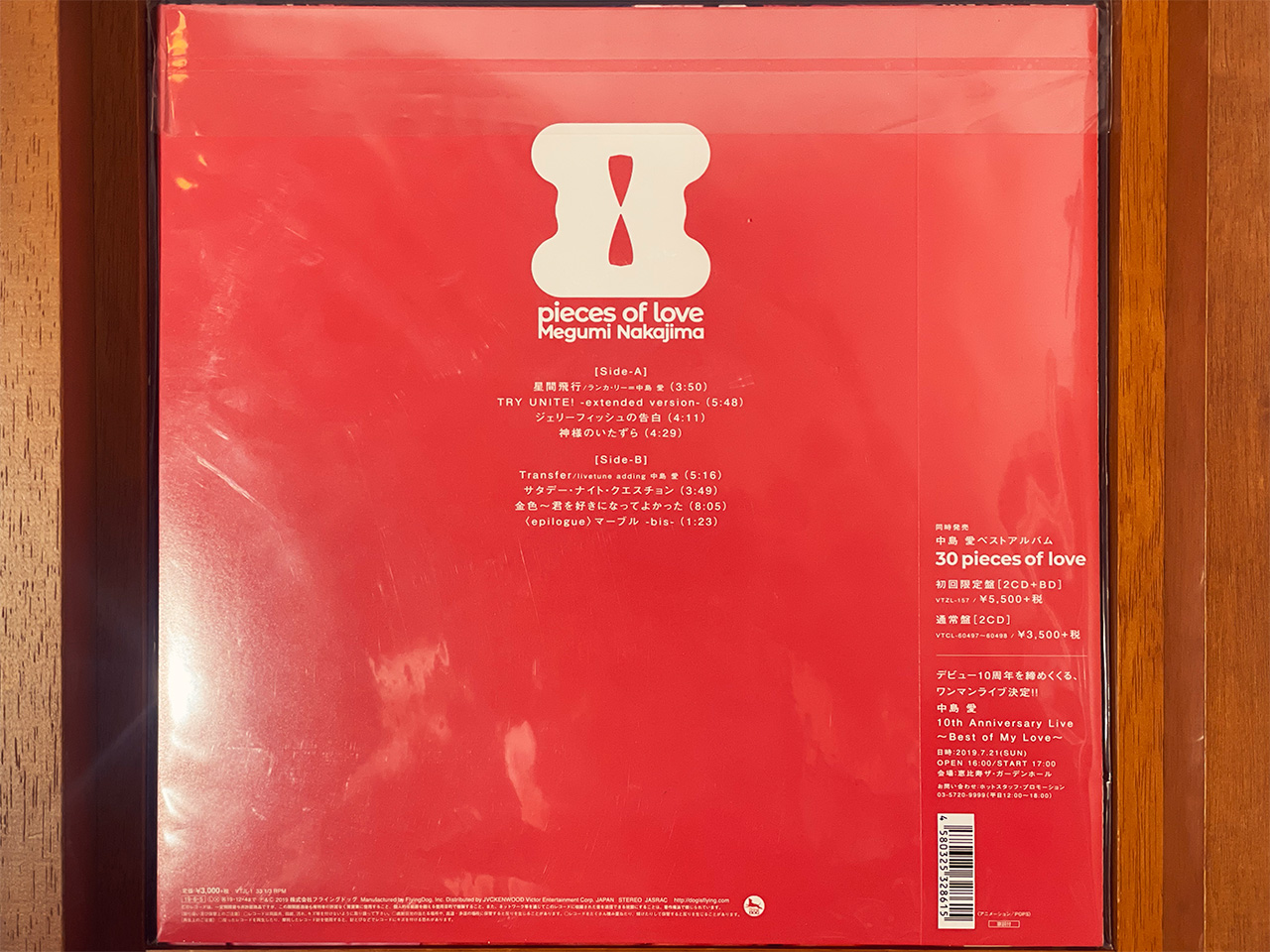

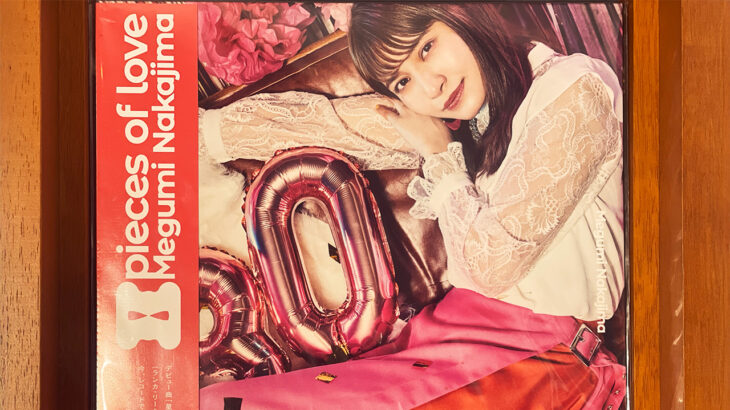

The Records I Couldn’t Let Go #11 – Megumi Nakajima – 8 pieces of love (星間飛行)

#捨てレコ 第11回。

深夜、アナログレコードの盤面が静かに輝きを放ち始める。針が溝を辿る瞬間、空間に音楽が広がり、部屋全体が豊かな音の世界へと変わる。人生の転機が訪れ、削ぎ落とされた後に残るのは、真に魂に響く音色のみ。

時の篩にかけられ、数千の記憶の中から今もなお傍らに佇む選ばれし音楽たち。その中から特に深い縁を感じる一枚を紹介します。存在の重さを知った後の巡り合わせには、また違った光彩が宿るもの。この音の旅路を、共に歩んでみませんか。

今回は 中島愛さんのレコード「8 pieces of love」から特に私に大きな影響を与えてくれた「星間飛行」について綴ります。

SNSでは #捨てレコ のハッシュタグで共有しています。ぜひこのタグを使って、あなたの「捨てられなかった一枚」も教えてください。

以下の3つの視点でレコードを紹介します。

1. 響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

ジャケットが物語る時代の息吹、盤面に刻まれた音の質感、そして針を落とした瞬間に広がる世界。その造形美と響きを解き明かします。

2. 記憶の座標──この一枚と私の交差点

いつ、どこで、どのように出会い、なぜ最後まで手放せなかったのか。個人的な体験を超え、音楽が持つ記憶の磁力について綴ります。

3. 音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

選曲の流れの中で、どの瞬間に鳴らすべき一枚なのか。フロアの温度と共鳴し、他の楽曲と響き合うことで生まれる新たな物語を探ります。

響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

■曲

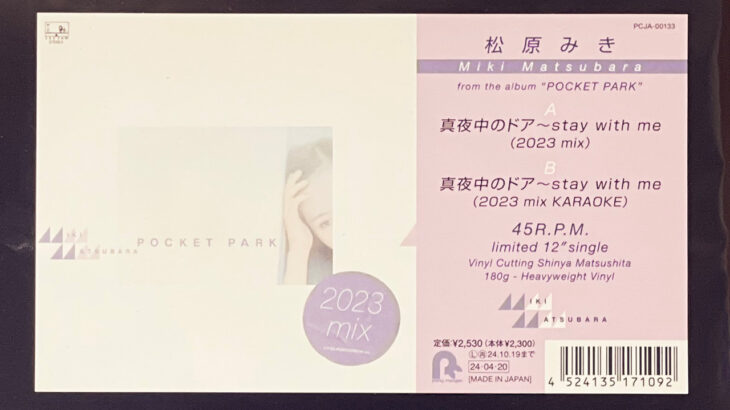

中島愛さんのアナログ盤「8 pieces of love」は、彼女のデビュー10周年を記念して制作された特別なベストセレクション盤です。このレコードには、アニメ『マクロスF』の役でランカ・リーとして歌った「星間飛行」が収録されています。この楽曲は、彼女の歌手としてのキャリアを象徴する一曲であり、アニメソングとしても広く知られています。

「星間飛行」は、作曲:菅野よう子、作詞:松本隆という完璧過ぎる布陣による楽曲で、J-POPとアニメソングの融合が見事に表現されています。その音の手触りは、透明感あるボーカルと煌めくサウンドが特徴であり、「キラッ!」というフレーズは特に印象的で、リスナーに鮮烈な記憶を残します。

中島愛さんはアナログレコードへの愛着を公言し、「自分のアナログ盤をリリースするのが夢だった」と語っていました。CDによるベストアルバム『30 pieces of love』から「レコードで聴きたい曲」を厳選した本作は、その夢の実現です。特に「星間飛行」はアナログ盤のみの特別収録で、ランカ・リーとしてのデビュー曲(劇中デビュー曲は「ねこ日記」)であり、ファンにとっても象徴的な楽曲が選ばれました。

-アニメ史を変えた「第12話の奇跡」

『マクロスF』第12話「ファステスト・デリバリー」でランカ・リーが反乱鎮圧のためにゲリラライブを敢行し、「星間飛行」を熱唱したシーンは、アニメ史に残る伝説的な演出として知られています。ゼントラーディ兵士たちが武器を置き、音楽に耳を傾ける描写は「音楽の力で戦争を止める」というテーマを具現化し、天才・菅野よう子が「初めて音楽の可能性を本気で信じた瞬間」と語るほど衝撃的でした。このエピソードは後に、河森正治総監督が「星間飛行のために第12話が作られたと言っても過言ではない」と断言するほど、楽曲と物語が不可分の関係を築きました。

-緊急変更された第17話オープニング

当初予定されていた第17話オープニングテーマを急遽「星間飛行」に差し替えた事実は、制作陣の本気度を示すエピソードです。視聴者からの圧倒的な反響を受け、番組編成を変更するという異例の措置が取られました。この判断が、楽曲のアニメ史的地位を決定づける契機ともなりました。

-「キラッ☆」現象の誕生

サビ直前の「キラッ☆」というフレーズと決めポーズは、放送直後からインターネット上で爆発的に拡散。2chやニコニコ動画では、他のキャラクターに置き換えたパロディ動画が大量に作成され、2000年代後半のネット文化を象徴する現象となりました。このポーズは後に中島愛自身のライブでも定番演出として継承され、世代を超えたアイコンとして定着しています。

-松本隆の歴史的オマージュ

作詞家・松本隆が歴代『マクロス』シリーズへの敬意を込めて織り込んだ「水面(『マクロス ゼロ』)」「風(『マクロスプラス』)」などのキーワードは、シリーズファンにとって隠された宝探しのような楽しみを提供。さらにタイトルがサン=テグジュペリ『夜間飛行』のもじりである事実は、文学とアニメの意外な接点を生み出しました。

-現実と虚構を超えたデビュー

劇中ではランカのデビュー曲が「ねこ日記」と設定されながら、現実世界では中島愛の歌手デビュー曲としてリリースされたという二重構造。この逆転現象は、キャラクターと声優の境界を曖昧にし、「ランカ=中島愛」という唯一無二の存在を確立する契機となりました。

これらのエピソードが重なり合い、「星間飛行」は単なるアニメソングを超え、文化現象としての地位を獲得しました。楽曲が物語を動かし、現実の音楽シーンに影響を与えた稀有な例として、今なお語り継がれています。

記憶の座標──この一枚と私の交差点

「星間飛行」と再び真剣に向き合ったのは、ただの懐古ではありません。2025年のある深夜、アニメ『マクロスF』第12話を久しぶりに見返していたときのことでした。

ランカ・リーが戦場に降り立ち、「キラッ☆」の一声とともに音楽が炸裂する。敵も味方も入り乱れる戦場に、彼女の歌が流れた瞬間、涙がこぼれた。思えば私にとって『星間飛行』はアニソンの枠を飛び越えています。それは音楽の力を、真剣に信じていた頃の自分を呼び起こす祈りの歌。

当時「星間飛行」がニコニコ動画にアップされ、大量のリミックスやMADが出回り、私もその中にどっぷりと浸かっていました。複数の作り手に惹かれ、彼らの出るイベントに実際に足を運ぶ。

その後、イベント出演を共にしたり、楽曲の制作に参加したりなど交流を深めました。あの時の私はとてもエネルギッシュでした。

しかし一部の人とは互いの考え方や価値観の違いも次第に浮き彫りになっていきます。直接的な対立があったわけではありませんが、相手の発言や振る舞いに強い違和感を覚えたり、私の発信や姿勢がSNS上で揶揄や批判の対象となることもありました。

一時はとても仲の良かった人々からの言葉が、あるときから突然、まるで刃のように心に刺さってくる。そんな経験も重なり、いつしか私は人との距離を置くようになり、SNSからも遠ざかっていきました。

「音楽はこんなにも人と繋がれるのに、どうしてこんなにも簡単に壊れてしまうのか」

それは、私が自身や音楽そのものを少しずつ信じられなくなる体験でもありました。

だけど、私は戻ってきました。「リハビリテーション」という名前を掲げ、SNSを再開し、作曲・ライブ・DJ活動も再始動。ネガティブや恨みを原動力にするのではなく、ランカやアルトのように、愛と誠実さを持って、そして過去の自分をも許しながら、音楽とともに生き直すために。

まるで、劇場版『ガンダム00』で対話を通じて進化した刹那・F・セイエイのように。

そして、戦場に歌を放ち、誰かの心に届くことを信じていた、あのランカのように。

そんな自分の再生の象徴として、改めて「星間飛行」の音楽そのものにも向き合ってみました。既存のアニメ文脈や楽曲レビューだけを参照することなく、自分の耳と体験で、もう一度原点から。

まず印象的なのは、軽快なポップスに見せかけて織り込まれたハードロックのオマージュ。

あの、名リフのようなフレーズ──そう、Deep Purpleの”Smoke on the Water”。

私がアコースティックギターからエレキに持ち替えて最初に練習したフレーズで、世界中のギタリストが一度は弾いたであろうリフ。銀河一のアイドルのための曲にふさわしい引用だと思います。

さらに踏み込んでみたいのは、コード進行とベースラインに込められた物語性についてです。

1番のサビでは、「流星にまたがってあなたに急降下」という歌詞に呼応するように、その後和音の構成音がクリシェ進行

Cm → CmM7 → Cm7 → F

で下へ下へと下っていく。

ラストのサビの繰り返しでは、歌詞が「あなたは急上昇」に変わる。なのにコード進行は表面上変わらない──ここがニクい。だが、ベースラインは歌詞に対応するように、上昇してゆく。

C → D → E♭ → F

私はこのベースラインの上昇を、ランカの心の高まりと重ね合わせると同時に、それを下から支えるアルトの存在も感じ取りました。他の方の解釈や譜面ではあまり確認できなかったのですが、このときのコード進行を以下のように解釈することも可能かと思っています。

Cm G/D Cm/E♭ F

これまでのクリシェが下降で、今回は上昇。もし、高音域のベルの音がランカの降下を象徴しているなら、ベースラインの上昇はアルトそのもの。つまりこの曲は、ランカとアルトの二重奏であり、戦場でふたりが共に放った“祈りの矢”。

──そして忘れてはならないのは、ランカがその“祈り”をあの場にいる全員に届けたいという気持ちで歌っていたということ。敵味方関係なく、多くのゼントラーディ人たちを前にして、それでもランカは「響き合える」と信じ、あの曲を歌った。その信念があったからこそ、あの一瞬は奇跡となり、騒乱の流れすら変えたのです。

シェリル・ノームについても触れておきたいです。彼女たちのことを「イツワリノウタヒメ」と呼ぶ作品の副題には、たしかに物語的な象徴性があります。しかし、私は彼女を「偽りの歌姫」だとは感じていません。むしろ、シェリルこそが誰よりも本物の歌い手だったのではないかと思うのです。たとえ彼女が巧妙なマーケティングによって作られたスターだったとしても、それは彼女自身の本質を否定するものではありません。作られた立場であることを知りながらも、彼女は自分の意志で歌い、苦しみ、抗い、そして誰かを想って生きていました。病を抱え、終わりの見えている未来の中で、なおステージに立ち続けた彼女の姿には、アイドルや歌手という肩書きを超えた、ひとりの人間としての尊厳と誇りがありました。

シェリルがアルトと出会えたのは、彼女がスターだったからです。しかし、アルトが見たのは、ステージの仮面の裏側にいる本当の彼女でした。どんなに強がっても、どんなに華やかでも、その中にある弱さや孤独、素顔を、アルトや仲間たちはまっすぐに見つめていました。だからこそシェリルは、ただの偶像ではなく、仲間として、友として、ひとりの女性として、物語の中で息づいていたのだと思います。

劇中で彼女が放った歌には、誇りと覚悟が込められていました。誰かに聴いてほしい、誰かに届いてほしいという気持ちは、たとえ最初は自分のための歌だったとしても、やがてその枠を超えて、聴く者の心を揺さぶる真実になっていきます。シェリルの歌は、きらびやかであると同時に、痛みや怒りや哀しみ、そして強く生きたいという願いに満ちていました。彼女の歌があれほど力強く響いたのは、偶像だからではなく、むしろ人間だったからこそなのだと感じています。

たとえ作られた存在だったとしても、それを引き受けた上で、自分の声で、言葉で、誰かに届く歌を選び取っていったシェリルの姿には、私自身が音楽とどう向き合うかという問いへのヒントが込められていました。誰かに認められたくて、けれど本当の自分を見せることが怖くて、それでも奏でたいと願った日々。そんな想いと重なる彼女の背中に、私は何度も救われてきました。

だから私は、今でも彼女のことを「イツワリ」などとは呼べません。シェリル・ノームは、たしかに“銀河一の歌姫”だったと、心から思っています。

『星間飛行』(やマクロスFにまつわる楽曲たち)は私にとってただの「ヒットソング」ではありません。音楽を信じた過去と、壊れた心、もう一度立ち上がろうとする未来――

そのすべてが曲の中に込められています。

アナログ盤『8 pieces of love』にこの曲が特別収録されていることは、“今だからこそ再生された歌”としての象徴に思える。

当然私は、この一枚を「捨てられなかった」。否、たとえレコードが手元になくても、この曲は、私の胸の中でずっと鳴り続けています。

この文章を書きながら、直近でカバーされた動画を見つけました。

ランカ・リー=中島愛「星間飛行」Band Cover【atagi ✕ ゆゆうた】

atagiさんの声でこの曲が聴けるのは嬉しい。『星間飛行』という曲が持つ影響力について、あらためて思いを馳せます。

この一曲は、大変多くのアイドルやミュージシャンにカバーされ続けており、実際に私も、様々なアイドルイベントやライブの現場で『星間飛行』や『マクロスF』関連楽曲が披露される瞬間に立ち会ってきました。当時はライブでのカバーが非常に多かったです。

令和のいま、「アイドル」という存在は一見、語り尽くされたようにも見えます。が、その実、その“使い古された”感じ自体がすでに演出の一部となっていて、むしろそれを逆手にとったメタ的な描写や再定義が、アニメや実写問わず、様々な作品で新たな主題として生まれ続けています。もはやアイドルというモチーフは、単なるキャラクターや職業の域を超えて、“鏡”としての機能を果たしています。

『マクロスF』が放送された2008年は、ちょうど現実の「アイドル戦国時代」といわれるムーブメントの幕が開けようとしていた前夜でした。AKB48の台頭が成熟化し、地下アイドル文化が広がっていったあの頃、『マクロスF』は、架空の銀河に“アイドルという名の共鳴装置”を送り込んだ。物語の中でアイドルが歌で戦争を止めるという、ある種荒唐無稽な設定を、本気で、真摯に、エンタメのど真ん中に置いて描いたその誠実さは、後に続く多くの作品や現実のアーティストたちにも、確かな影響を残しました。

そして何より驚異的なのはそのフィクションの中の歌が、二次創作を経て、カラオケを越えて、ライブステージで、リアルなアイドルたちの「歌いたい曲」になっていったという事実です。アニメと現実の境界を超えて響いたその曲が、何年経っても人々の心に刻まれ続けているというのは、ちょっとやそっとのヒットソングには到底なしえない力です。

『星間飛行』は、単なるキャラソンでもアニソンでもなく、アイドルという文化そのものに対するひとつの回答であり、同時に未来への問いかけでもある。だからこそ、これほどまでに時代を越えて歌い継がれ、愛されているのだと思います。

もう1つの収録曲「TRY UNITE!」についても少しだけ。

こちらの作編曲ラスマス・フェイバーと秋葉原MOGRAのイベントにて共演させてもらったことがあります。それだけでも光栄で良い思い出なのですが、この曲調で歌い出しが「ジャージの女の子」であるという衝撃に加えて、Music Videoで中島愛さんがFred Perryのジャージ(トラックジャケット)を着ていることにとても衝撃を受けました。

TRY UNITE!をOPとする『輪廻のラグランジェ』アニメ本編のヒロインが高校で「ジャージ部」を主宰しているという設定にちなんでのことだそうで、当時はその後私がジャージ女子のポートレートサイト「tracktop girl」を運営することになるとは想像もしていなかったものの、ジャージがここまでフィーチュアされたのはとても嬉しかったです。

音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

『星間飛行』という楽曲は、ポップスとしてもアニメソングとしても、そして歌唱パフォーマンスという点においても非常に完成度が高い作品です。それゆえに、DJセットの中でプレイしようとすると、選曲の流れの中で「どの瞬間に鳴らすべきか」に悩まされることが少なくありません。原曲の構成やインパクトがあまりに明確で完結しているため、前後に配置する楽曲選びには、相応の物語性や熱量のコントロールが求められます。

一方で、この楽曲には幸いにも非常に多くのハウスのエディットや四つ打リミックスが存在しています。原曲が持つ可憐さや透明感を残しつつ、BPM感を整えたり、ミニマルなループ構造を付加することで、DJ文脈の中でも自然に溶け込ませることが可能となります。

四つ打ビートにおける「モータウン的なノリ」との親和性は見逃せません。日本において「モータウンビート」と言うと、跳ねたシャッフル系のグルーヴと、もうひとつ――タイトな四つ打ちビートの両方が並行して語られることがありますが、『星間飛行』のビート構造は後者ですね。

その文脈から考えると、たとえば乃木坂46の『春のメロディー』

淡い色彩を持ちながらも律動のしっかりとした楽曲とのミックスは、互いの魅力を引き出し合う良質な流れになります。また、春のメロディーは私の推しである中田花奈さんの大事なセンター曲でもあり、ヴァネッサ・パラディ 「Be My Baby」歌謡としても解釈でき、この文脈で繋いでゆくのも楽しそうです。

『星間飛行』という曲の特異性は、その旋律や詞だけではなく、「どこに置いても主張してくるのに、うまく包み込めば次の曲への架け橋にもなる」という、不思議な柔軟性にもあると思います。楽曲としての自己主張と、セットの一部としての融和。この二つの性質をどう生かすかは、DJ自身の想像力に委ねられています。

だからこそ、この一枚は、いつでも鳴らせるわけではないけれど、「ここぞ」という場面で奇跡のように響く一曲。その瞬間のために、私はこのレコードをいつもバッグに忍ばせることにします。何度でも、星をまたぎ、音の流れの中に“祈りの矢”を射抜くために。

最後までご覧いただき、心より感謝申し上げます。

あなたの人生にも、時を超えて手放せない音があるのではないでしょうか。

それは深い記憶の中で、いつまでも鮮やかに輝き続ける星のような存在。

その永遠なる響きが、あなたの明日を優しく照らしてゆきますように。

コメントを書く