For English readers: I’ve translated this article into English! You can read it here:

The Records I Couldn’t Let Go #4 – Junko Yagami – Mizuiro no Ame

#捨てレコ 第4回。

かつて、アナログレコードの音が満ちる部屋がありました。夜更けに針を落とせば、静寂の海に波紋が広がるように、音楽がゆっくりと空間を浸食し、やがて私自身の作る旋律へと溶け込んでいきました。しかし、その部屋はもうありません。時間の流れの中で、音楽を育んできた空間は、不可逆な理由によって失われてしまいました。

数千枚のレコードを前に、私は途方に暮れました。「何を残し、何を手放すべきか?」 それは単なる整理ではなく、自身の音楽人生の指針を決めるような、ひとつの儀式のようでもありました。無機質なジャケットの背後に潜む、刻まれた時間、溶け込んだ感情、そしてフロアで鳴らした記憶の断片を一つずつ辿りながら、必要なものだけを拾い上げていきました。

淘汰の果てに生き残る音がある。それは、ただ過去を懐かしむためではなく、未来へと響かせるための音。今も沈黙のうちに語りかけてくる一枚を、今日はご紹介します。

SNSでは #捨てレコ のハッシュタグで共有しています。ぜひこのタグを使って、あなたの「捨てられなかった一枚」も教えてください。

以下の三つの視点でレコードを紹介します

1. 響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

ジャケットが物語る時代の息吹、盤面に刻まれた音の質感、そして針を落とした瞬間に広がる世界。その造形美と響きを解き明かします。

2. 記憶の座標──この一枚と私の交差点

いつ、どこで、どのように出会い、なぜ最後まで手放せなかったのか。個人的な体験を超え、音楽が持つ記憶の磁力について綴ります。

3. 音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

選曲の流れの中で、どの瞬間に鳴らすべき一枚なのか。フロアの温度と共鳴し、他の楽曲と響き合うことで生まれる新たな物語を探ります。

響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

■曲

「みずいろの雨」は 1978年にリリースされた楽曲 でありながら、現代でも色あせることのない輝きを放ち大変多くの人にカバーされています。それもそのはず、作曲を手掛けたのは当時20歳の八神純子さん。若き才能が紡ぎ出した旋律は、まるで雨のようにしなやかでありながら、芯のある強さを持っています。そして、この楽曲を編曲という面でさらに飛躍させたのが大村雅朗さんでした。彼はこの楽曲で一気に注目を集め、のちに松田聖子の「青い珊瑚礁」など数々の名曲を世に送り出していきました。

イントロの繊細なピアノの旋律と力強いストリングスが楽曲全体の輪郭を決定づけ、その後ろにあるリズムセクションがドラマチックな展開を予感させます。八神純子さんのボーカルは、どこまでも澄み切っていながら、静かに湧き上がるようなエモーションを内包しており、まるで空が曇天から一気に雨を降らせるようなダイナミズムを持っています。

この楽曲は、当時の日本のポップスの枠に収まりきらないスケールを持っていました。リズムの組み方、ストリングスの大胆な使い方、そしてフレーズの繰り返しによるグルーヴの強調。これらの要素は、のちのJPOPやシティポップに大きな影響を与えたことは間違いありません。そして、その音楽的な強度こそが、今でもクラブでの再解釈を可能にしているのです。

記憶の座標──この一枚と私の交差点

公式チャンネルに上がっているライブ動画

1:52 ご自身で吹かれるサンバホイッスルが素晴らしいですね。

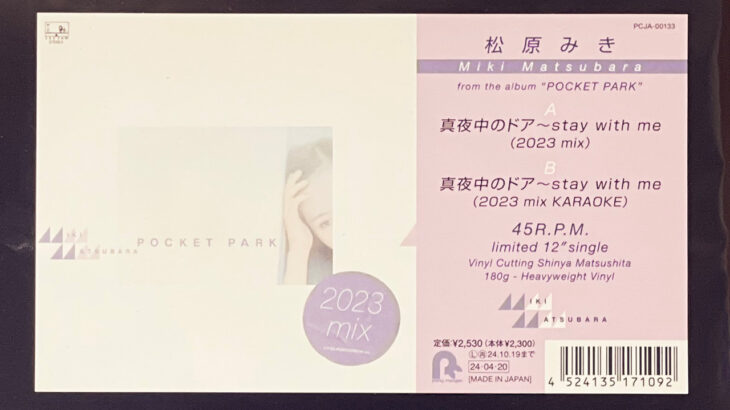

「みずいろの雨」の存在を知ったのは、もちろん幼少期です。昭和の名曲を特集するテレビ番組やラジオで何度も流れていたし、大人たちがカラオケで歌うのを聴いたこともある。けれど、「レコード」としてこの曲と向き合ったのは、邦楽の7インチを集め始めた頃でした。

当時、邦楽の7インチの多くはまだ価格高騰化の波が来る前で、レコードショップでは驚くほどの安価で売られていました。100円の箱・棚を漁れば、名盤が埋もれている。そんな「宝探し」のような日々の中で出会ったのが、この「みずいろの雨」の7インチでした。

驚くべきは、レコードとして針を落とした時の音の圧倒的なクオリティでした。ただの「昭和の名曲」ではなく、音楽的な完成度の高さが際立っていた。ドラムのキレ、ストリングスの躍動感、ボーカルの空間の使い方。リマスタリングされたデジタル音源で聴くのとも、カセットやCDで流れていたものとも違う、7インチレコードならではの音像。

さらに、BPMが 120台中盤という点にも改めて気づかされました。これは偶然ではなく、クラブミュージックと地続きのビート感を持っている証拠でした。

音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

「みずいろの雨」は、日本のダンスミュージックの流れの中でディスコや歌謡曲、そしてJPOPのセットに組み込むことができる名曲として、確固たるポジションを築いている一曲です。BPMは 120台中盤。これは広義のハウスミュージックの流れに違和感なく溶け込みますが、しっかりとした演出が必要な一枚です。

最適なミックス方法の1つとして、前の曲のアウトロを殺さずみずいろの雨のイントロの上モノを隠しつつ、ビートをしっかりと合わせ、「あー」という歌い出しをドンと前に出して、フロアを一気に引き込む。この瞬間、成功すればシンガロングが起こり、日本語のポップスだからこそ生まれる一体感が生まれるはずです。

また、サンバ・ラテンハウスやジャズ寄りのセットの中に組み込むのも効果的です。パーカッシブなリズムの上に、「みずいろの雨」のメロディが乗ることで、新鮮な響きを生み出します。シカゴハウスやディスコハウスの流れに乗せるなら、前の曲の長いアウトロのビートに、みずいろの雨の低音は大胆にアイソレーターでカットし、アカペラトラックを載せるようなロングミックスにするのも良いでしょう。ただ、リズムセクションもしっかり聴いて欲しい曲なので、切り替えの判断力が問われます。

「みずいろの雨」は、単なる「懐メロ」ではありません。JPOPでありながら、ハウスやディスコと共鳴するグルーヴ を持つ楽曲です。レコード針を落とすたびに、時代を超えたエネルギーが響き渡る。そして、クラブのフロアで鳴らすことで、新たな命が吹き込まれるのです。

ラテンハウス、邦楽の邂逅という意味で、6年ほど前に以下の流れを組んだDJ MIXをアップしています。

12. Let Love Enter / The Disco House Lovers

13. Blaze It Up / Mondo Grosso

14. 誰よりも高く跳べ! / けやき坂46

15. トリプル!WONDERLAND / Negicco

16. 制服のマネキン / 乃木坂46

特に、

13. Blaze It Up / Mondo Grosso

からの

14. 誰よりも高く跳べ! / けやき坂46

の間奏に繋ぐところは非常に音楽的であり自分でもかなり会心の出来だったと思います。その他にも様々なマッシュアップ等を試みているので、ぜひ聴いてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

あなたにも、時を超えて手放せない一枚があるでしょうか。

それが、記憶の奥深くで静かに脈打ち、人生の断片を照らし続ける光でありますように。

どうか、その旋律とともに、あなたの心と身体が健やかでありますように。

■関連記事

コメントを書く