For English readers: I’ve translated this article into English! You can read it here:

The Records I Couldn’t Let Go #5 – Cricco Castelli – Life is Changing

#捨てレコ 第5回。

かつて、アナログレコードの音が満ちる部屋がありました。

夜更けに針を落とせば、静寂の海に波紋が広がるように、音楽が空間を満たし、私の旋律となって舞い上がっていきました。

その部屋は、真夜中の天文台のように、音の星座を紡ぎ出す場所でした。

しかし、時という潮流は誰も止められず、その部屋は深い海に沈んでいきました。

数千枚のレコードは、暗い海底でまばゆく輝く宝石のように、私の前に広がっています。

これは単なる整理ではなく、永遠に響く音を選び取る営み。

今宵も、深海から浮かび上がってきた一枚を、ご紹介します。

SNSでは #捨てレコ のハッシュタグで共有しています。ぜひこのタグを使って、あなたの「捨てられなかった一枚」も教えてください。

以下の三つの視点でレコードを紹介します

1. 響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

ジャケットが物語る時代の息吹、盤面に刻まれた音の質感、そして針を落とした瞬間に広がる世界。その造形美と響きを解き明かします。

2. 記憶の座標──この一枚と私の交差点

いつ、どこで、どのように出会い、なぜ最後まで手放せなかったのか。個人的な体験を超え、音楽が持つ記憶の磁力について綴ります。

3. 音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

選曲の流れの中で、どの瞬間に鳴らすべき一枚なのか。フロアの温度と共鳴し、他の楽曲と響き合うことで生まれる新たな物語を探ります。

響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

■曲

1998年にベルギーのレーベルAromaからリリースされたCricco Castelliの「Life Is Changing」。このレコードが持つ魅力は、そのループの強度にあります。

サンプリング元は、The Crusadersの「My Lady」。

ジャズ・フュージョンの名曲を大胆にループし、大幅にBPMを引き上げることで、ハウスミュージックのダンスグルーヴへと変貌させています。

原曲のゆったりとしたファンクネスが、BPMを引き上げることで直線的なリズムに変わるかと思いきや、そこにはしっかりとしたファンクのグルーヴが宿っています。Joe Sampleのエレピが弾むように絡み、ハウスのフォーマットの中で新たな命を得ているのです。

さらに、ビートの質感にも注目すべきポイントがあります。多くの「ジャジーハウス」はウォームなサウンドの鍵盤や(ウッド)ベースが心地よく響く、ディープハウス寄りのサウンドが多いのに対し、この「Life Is Changing」はハットが硬質であり、テクノ的な解釈も可能なトラックです。

記憶の座標──この一枚と私の交差点

「Life Is Changing」に初めて出会ったのは、私がまだDJというものを全く理解していなかった頃でした。

当時の私は、生演奏を軸とするジャズ、フュージョン、ロック、ポップスにしか馴染みがなく、クラブミュージックの反復するビートや、DJが行うミックスの面白さがわかりませんでした。ハウスやテクノは退屈な音楽でしたし、サークルの多くのDJたちに対しても懐疑的な目を向けていました。

しかし、ある先輩のプレイだけは違いました。

その先輩は、音楽のジャンルや固定観念を超えて、私をフロアで踊らせた人です。彼のDJセットは、私にとっての「ダンス」の定義を覆すものでした。彼のプレイによって、ループするビートの魔力、ダンスミュージックの身体性、そしてミニマルな音楽が生み出すグルーヴを体感することができたのです。

そんな彼がしばしばプレイしていた一曲が、「Life Is Changing」でした。

当時、このレコードの音質については正直あまり良いとは思っていませんでした。後年デジタルリマスターされた音を聴いても、あの独特のザラついた質感がしっかりと残っていた。しかしその質感こそが、私にとっては当時の記憶を鮮明に呼び覚ます材料になっていて、むしろそれが胸を締め付ける一因にもなっていることに気づきました。ただの音ではなく、時間や記憶の層が幾重にも重なった断片として響いているのです。

彼とは、サークルのたまり場で何度も語り合いました。音楽の話はもちろん、くだらない冗談から、ちょっとアングラなネタ、さらには人生観や価値観まで、とにかく色々なことを教わった記憶があります。授業に行かず、朝から夜まで話し続けた日もありました。

卒業後は自然と疎遠になり、いつしか会うこともなくなっていましたが、時を経てDJイベントで共演する機会に恵まれたことがありました。そこで彼はハウスミュージックではなく、より硬質でBPMの速い純然たるテクノをプレイしており、より情報量を削ぎ落としたミニマルなツールを使っても選曲とプレイの腕で人をダンスさせることが出来る素晴らしいDJなのだと再認識しました。そのイベントからまた数年、会うことはありませんでした。

ある日、訃報が届きました。

卒業後、何年も会わなかった先輩たちや同期たちと、彼を送る場で再会しました。多くの人に愛され、尊敬されていたことを改めて実感しました。彼の言葉やプレイを、直接継ぐことはできませんが、せめてこの「Life Is Changing」をターンテーブルに乗せ続けることで、その魂を少しでも伝え続けます。

音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

「Life Is Changing」は、ハウスシーンにおいてかなりヒットしたレコードです。Theo ParrishやTimmy Regisfordをはじめ、世界のトップDJたちがこぞってプレイしていた記憶があります。シカゴハウスのDJたちも好んでプレイしていたと思います。

この曲の特徴は、魔力を生むループと、直線的なリズムと跳ねるビートが交錯するファンクネスにあります。それが、フロアの熱を生み出すのです。

BPMは126。

「ジャジーハウス」というと、ディープハウスやラウンジ寄りの楽曲との相性を考えがちですが、「Life Is Changing」の硬さ、固さはむしろシカゴハウスやテックハウス、テクノとの相性が抜群だと考えます。特に、その手のジャンルの曲とのロングミックスが非常に映えます。

シカゴハウスとのミックス

Derrick CarterやDJ Sneak周辺のグルーヴィーなシカゴハウスとの相性は抜群です。特に、硬質なハットとタイトなビートが、シカゴハウスのファンキーなノリと見事に絡み合います。

テックハウスとのミックス

ハットの質感が硬く、リズムがストレート寄りであるため、テックハウス的な解釈も可能です。しっかりとした4つ打ちの中に、ループするジャズピアノを溶け込ませることで、グルーヴの深みを増すことができます。

ピークタイムでの使用も可能ですが、フロアが温まる前のビルドアップのタイミングでかけるのが特に効果的だと考えます。このループするジャズピアノが、少しずつ聴衆の意識をダンスへと誘い、気づけばフロアは完全にこのグルーヴの中に引き込まれている、そんな使い方ができる一曲です。

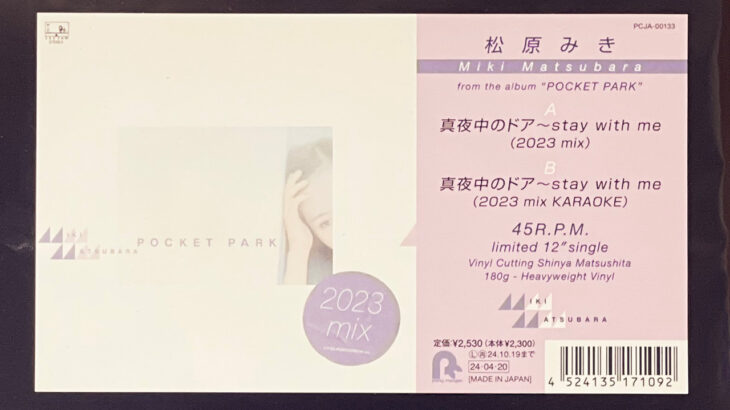

かつてDJ MIXにこの曲を含めたことは当然ありますが、現在ウェブ上には残っていません。近いグルーヴ、マインドを感じられるMIXと言えばこれかもしれません。硬質なサウンドながらもファンクネスを感じられるテクノ、ハウス、そしてJPOPが渾然一体となっています。ぜひ聴いてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

あなたにも、時を超えて手放せない一枚があるでしょうか。

それが、記憶の奥深くで静かに脈打ち、人生の断片を照らし続ける光でありますように。

どうか、その旋律とともに、あなたの心と身体が健やかでありますように。

コメントを書く