For English readers: I’ve translated this article into English! You can read it here:

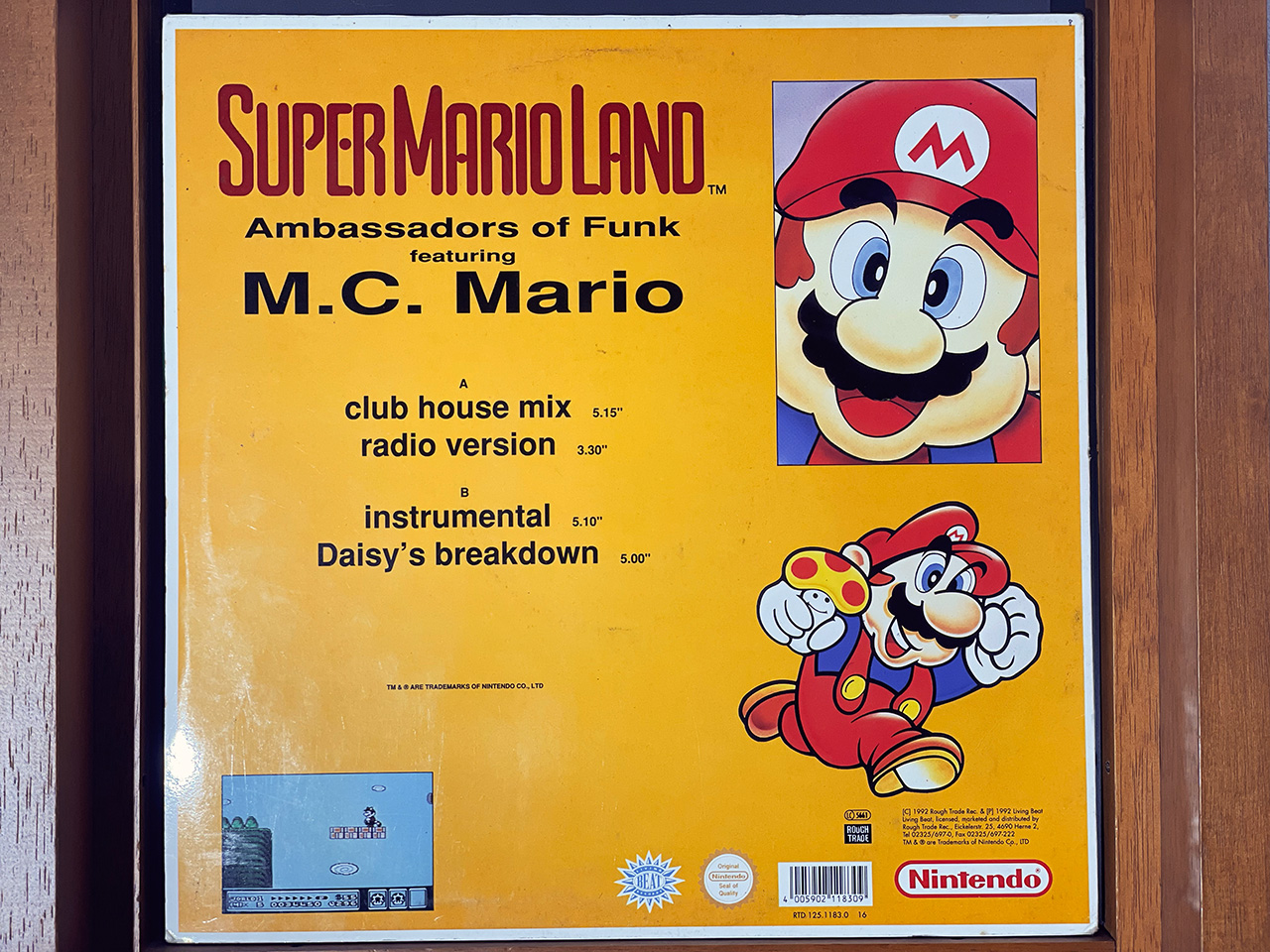

The Records I Couldn’t Let Go #3 – Ambassadors Of Funk – Super Mario Land (feat. M.C. Mario)

#捨てレコ 第3回。

アナログレコードは、ただ音を奏でるだけではありません。それは時間の層を震わせ、記憶の奥底に沈んだ風景を浮かび上がらせる装置です。針が落ちるたび、静寂は浸食され、音の波が壁を伝い、やがて空間そのものを再構築していきます。私は、そうした響きを存分に味わえる部屋を持っておりました。音を包み込み、余計なものを排した純粋な響きだけが漂う空間。しかし、その部屋は失われました。理由は単純でありながら、不可逆なものでした。

数千枚のレコードが目の前に積み重なる。どれを残し、どれを手放すのか。その選択は単なる整理ではなく、むしろ、これからの人生で鳴らすべき音を選び取る、一種の声明のようなものでした。

すべてを手放せるわけではありません。

沈黙の向こう側で、なお響き続ける音がある。

本日、その一枚をご紹介いたします。

SNSでは #捨てレコ のハッシュタグで共有しています。ぜひこのタグを使って、あなたの「捨てられなかった一枚」も教えてください。

以下の三つの視点でレコードを紹介します

1. 響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

ジャケットが物語る時代の息吹、盤面に刻まれた音の質感、そして針を落とした瞬間に広がる世界。その造形美と響きを解き明かします。

2. 記憶の座標──この一枚と私の交差点

いつ、どこで、どのように出会い、なぜ最後まで手放せなかったのか。個人的な体験を超え、音楽が持つ記憶の磁力について綴ります。

3. 音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

選曲の流れの中で、どの瞬間に鳴らすべき一枚なのか。フロアの温度と共鳴し、他の楽曲と響き合うことで生まれる新たな物語を探ります。

響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

■曲

レコードジャケットには、あの象徴的なマリオの姿が描かれ、ゲームボーイのパッケージまんまのデザインが施されています。手に取るだけで、ノスタルジアの扉が開くような感覚を覚えます。針を落とせば、ゲームボーイの内蔵音源を彷彿とさせるチップチューンサウンドと、90年代初頭のUKクラブシーンの空気が交錯します。プロデューサーであるサイモン・ハリスは、HIP HOUSEやアシッドハウスのエッセンスを巧みに織り交ぜ、ゲーム音楽を大胆にリミックスし、新たな文脈へと昇華させました。

この楽曲の核心は、シンプルで直線的なハウスビートの上を走る軽快なラップにあります。グルーヴの奥には、TB-303のようなアシッドベースこそ入っていないものの、ラップの裏でさりげなくアシッドハウスを匂わせるシンセが鳴り響いています。その控えめな音色が、トラック全体に独特の浮遊感とサイケデリックな奥行きを与えている点が非常に興味深いです。これは、90年代初頭のアンダーグラウンドなダンスミュージックに根差しながらも、大衆的なゲーム音楽を素材にすることで、ポップとオルタナティブの間を巧みに行き来する絶妙なバランスを生み出しています。

さらに、ゲームの効果音がリズムの一部として緻密に組み込まれていることで、この楽曲は単なるダンスミュージックの枠を超え、一種のオーディオ・コラージュとしても機能しています。ダンスフロアに馴染むビートと、チップチューンのピクセル感が同居することで、ゲーム音楽とクラブミュージックの融合を最も先鋭的な形で体現した一枚と言えるでしょう。

記憶の座標──この一枚と私の交差点

『スーパーマリオランド』は、特に40代以上の方々にとっては青春そのもののゲームではないでしょうか。初代ゲームボーイのモノクロ画面でありながら、それまでのマリオとは異なる新たな世界観、独特のアクション、そして何よりも素晴らしい音楽が詰め込まれていました。ゲームボーイという音色・音数に大きな制約を持つ音源の中で、ここまで完成度の高いBGMが生み出されたことに改めて驚かされます。

私自身、幼少期にこのゲームを夢中になってプレイしていましたが、DJを始めてから改めてこの楽曲に出会うことになりました。社会人になり、HIP HOUSEやACID HOUSEのレコード収集にハマっていた頃、ヤフオクでこのレコードを見つけました。確か3,000円ほどで落札した記憶がありますが、当時、こういったネタ的なレコードにそこまで出すのは勇気が必要でした。それでも手に入れたいと思わせるだけの魅力がこのレコードにはあったのです。

HIP HOUSEというジャンルは、一部では軽視されたり、時には嘲笑的に語られたこともあります。しかし、この楽曲を聴くと、それが単なるギミックではなく、しっかりとしたダンスミュージックとしての強度を持っていることがわかります。HIP HOUSE特有の跳ねたビートと、チップチューン的な音色が融合することで、「ゲーム音楽のクラブアレンジ」という枠を超えた、新たな魅力が生まれています。

このレコードは、手に入れてからというもの、ハウスセットの中でも頻繁に使用していました。通常のハウストラックに繋ぐときは、ゲーム音楽ならではのピクセル感がフロアに違和感なく溶け込み、ACID HOUSEと組み合わせると、シンセのうねりが絶妙にマッチして一種のサイケデリックなグルーヴを生み出します。見つけたときの高揚感、そしてプレイするたびに蘇るノスタルジーは、今も変わりません。

音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

この楽曲は、BPM約120というハウスミュージックの標準的なテンポを持ち、他のハウストラックとスムーズにミックスすることができます。しかし、この曲の最大の魅力は、「ゲーム音楽」というキャッチーな要素を持ちつつも、HIP HOUSEのグルーヴを兼ね備えている点にあります。

例えば、同時期のUKハウスやシカゴハウスと並べれば、クラシックなハウスセットの中に違和感なく溶け込みます。Paul JohnsonやDJ Sneakのようなファンキーなループと組み合わせれば、90年代シカゴハウスのグルーヴにゲーム音楽のユニークなフレーバーを加えることができるでしょう。さらに、DJ Pierreのようなアシッドハウスの流れの中に忍ばせれば、チップチューンの電子的な響きがアシッドベースと奇妙な共鳴を起こし、異次元のダンスフロアを演出することも可能です。

この楽曲の強みは、セットのピークだけでなく、序盤でアイスブレイク的に用いることもできる点にあります。まだフロアが温まりきっていない時間帯にプレイすることで、親しみやすいメロディがリスナーの注意を引き、場の空気をやわらかくしながら、ハウスのビートへと自然に導く役割を果たします。また、近年は日本語ラップもハウスビートやチップチューンの要素が強い楽曲も増えており、そうしたトラックと組み合わせることで、温故知新の視点でこのレコードを活かすことができるでしょう。ゲーム音楽とダンスミュージックの架け橋というだけでなく、日本語ラップとの接点を見出すことで、より広い可能性を持った一枚となります。

この楽曲は、私自身の音楽的ルーツとDJプレイのスタイルの交差点に位置する一枚です。ターンテーブルに乗せるたび、90年代のクラブシーンとゲームボーイの画面がシンクロするような、不思議な感覚に包まれます。今はサブスクでも聴けるようなので、そのユニークな響きを、ぜひ体験していただきたいです。

マリオつながりで、私が昨年リリースしたDJ MIXにドクターマリオのBGMとORANGE RANGEの「以心電信」をマッシュアップしたものを収録しています。乃木坂46「もしも心が透明なら」のリフと相性が良い曲は無いかと探していたときにドクターマリオのフレーズを思いついたのがきっかけです。序盤の良い流れを作れたと思います。BPMは140強とハウスミュージック全般と比べるとやや速いですが、ロングミックスや随所のミックスの妙などはハウスファンにも楽しんでいただけると思います。ぜひ聴いてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

あなたにも、時を超えて手放せない一枚があるでしょうか。

それが、記憶の奥深くで静かに脈打ち、人生の断片を照らし続ける光でありますように。

どうか、その旋律とともに、あなたの心と身体が健やかでありますように。

コメントを書く