For English readers: I’ve translated this article into English! You can read it here:

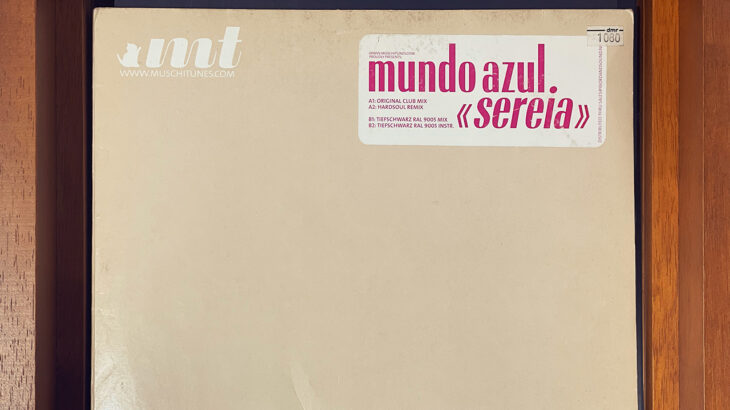

The Records I Couldn’t Let Go #6 – mundo azul – sereia

#捨てレコ 第6回。

深い夜、一枚のアナログレコードが回り始める。音が空気を震わせ、やがて部屋全体が共鳴する小宇宙となる。そんな場所が、確かにありました。

針の軌道は星々を結ぶように音を描き、深夜の部屋は、私だけの天体観測室。しかし今、その空間は失われました。

かつて数千枚のレコードの中から、永遠に響く音だけを選び取る旅をしました。その記憶の海底で出会った一枚を、本日はあなたにお届けしたいと思います。

SNSでは #捨てレコ のハッシュタグで共有しています。ぜひこのタグを使って、あなたの「捨てられなかった一枚」も教えてください。

以下の三つの視点でレコードを紹介します

1. 響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

ジャケットが物語る時代の息吹、盤面に刻まれた音の質感、そして針を落とした瞬間に広がる世界。その造形美と響きを解き明かします。

2. 記憶の座標──この一枚と私の交差点

いつ、どこで、どのように出会い、なぜ最後まで手放せなかったのか。個人的な体験を超え、音楽が持つ記憶の磁力について綴ります。

3. 音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

選曲の流れの中で、どの瞬間に鳴らすべき一枚なのか。フロアの温度と共鳴し、他の楽曲と響き合うことで生まれる新たな物語を探ります。

響きと造形──このレコードが宿す音の手触り

■曲

2001年、mundo azulの「sereia」は、ベルギーのレーベルMuschitunesからリリースされました。このトラックは、ラテンのリズムとハウスミュージックの要素を融合させた楽曲で、特にオリジナル・クラブ・ミックスは、ブラスセクションが際立つラテンディスコナンバーとして知られています。

この楽曲は、Carlos Camposが手掛けたコンピレーションアルバム『Barrio Latino, Vol. 3』のディスク2の冒頭を飾り、リスナーをサンバ、ハウス、メレンゲなど多彩な音楽の旅へと誘います。

また、2001年にリリースされた『Lazy Dog Volume 2』にも収録されており、ラテンハウスの名曲として多くのDJやリスナーに愛されています。

リミキサーに名を連ねるHardsoulやTiefschwarz(大好きで、レコードも何枚も所有しています)については情報があるのですが、制作背景などを知ろうとしてmundo azulとseriaについては英語、ポルトガル語などでも検索してみてもあまり情報が見つかりませんでした。

記憶の座標──この一枚と私の交差点

私が「sereia」と出会ったのは、今はなき渋谷のDANCE MUSIC RECORDS(DMR)でのことでした。当時、ハウスミュージックのDJを志していたものの、「シカゴハウスを中心に構築」というような明確な方向性を持てずにいました。そのため、ジャジーでおしゃれな雰囲気のレコードを手当たり次第に購入し、そのほとんどは手放してしまいました。

しかし、「sereia」は違いました。”ラテンフレイバーのするハウス”という簡単な言葉で済ませられるものではなく、細部まで作り込まれたラテンポップスで、主旋律、ブラスアレンジ、ベースライン、間奏やキメのすべてが優れており、令和の今聴いても古さを感じさせません。この曲からは音楽的な学びが多く、私のDJスタイルの主軸がシカゴハウス・ディスコ・ダブに定まってからも、セットから外せない一枚となりました。

現在、「sereia」はサブスクリプションサービスでの試聴や、オンラインでの音源購入も可能であり、中古レコードの相場も手頃です。しかし、だからといってこの大切なレコードを紹介しなくて良いということにはなりませんでした。今でも機会があれば、データやCDではなく、レコードでこの曲をかけたいと強く思っているのです。

音の文脈──DJセットの中でこのレコードはどう生きるか

「sereia」 は、単なるラテンハウスやリズム先行型のトラックではなく、ポップミュージックとしての完成度が極めて高い楽曲です。しかし、その裏側にはDJのためのツールとしての機能も緻密に設計されており、そこにこの曲の特異性があると言えます。

まず、イントロからアウトロまで、ロングミックスのためのビートがしっかりと用意されている点が特筆すべきポイントです。一般的に、ラテン系の楽曲は派手なメロディとブラス、パーカッションが前面に出がちですが、「sereia」はその構成を維持しながらも、DJがセットに組み込むことを強く意識した作りになっています。そのため、ディープハウスやラテンハウスの流れに違和感なく溶け込むのはもちろん、シカゴハウスのセットにも自然と馴染むという特性を持っています。

特に、シカゴハウス特有のジャッキンなビートや、ダブエフェクトを多用したトラックとの相性が良いのは、この楽曲の持つバランス感覚の賜物です。「sereia」の持つラテン独特の跳ねるグルーヴは、完璧に同調せずとも変化のアクセントとして機能します。そのままジャジーな展開へと移行させることも可能ですし、逆にロウなハウストラックへとつなぐことで、新たなリズムの流れを作ることもできます。

また、BPMのコントロール次第で、アーリーセットのグルーヴ構築や、ビルドアップのスイッチにも使える柔軟性を備えている点も魅力的です。ポップスとしての完成度を突き詰めながら、DJが扱いやすい設計になっているという点においては、まさに理想的なトラックのひとつと言えるでしょう。こうした緻密な構造があるからこそ、リリースから20年以上経った今でも、セットに組み込んでもまったく違和感がないのです。

また、アナザースター歌謡を特集したコラム

言語は違えども、この記事で掲載した周辺の曲との相性も抜群です。

「sereia」は、ただのノスタルジックな1曲ではありません。時代を超えた普遍性と、フロアを駆け巡るグルーヴの両立を実現した、稀有なトラックです。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

あなたにも、時を超えて手放せない一枚があるでしょうか。

それが、記憶の奥深くで静かに脈打ち、人生の断片を照らし続ける光でありますように。

どうか、その旋律とともに、あなたの心と身体が健やかでありますように。

コメントを書く